質問

投資をやってると、ファイナンス論や経済学などで数学を勉強する必要性が出てくると思うんですけど、受験生時代や学生時代、数学はどういう勉強をしていましたか?

回答

受験生時代、数学の学習はいつも僕の課題でした。東大文系の入試数学は、京大や一橋大などの他大学を圧して難易度が高いですからね。数学は東大受験生にとって壁となります。

僕がやったのは、とにかく多くのレベルの高い問題を解くことでした。僕の行っていた高校では高1までに数Ⅲまでの履修が終わり、高2、高3はひたすらその演習をやりました。授業で文系・理系を分けたりしませんから、東大理系や旧帝医学部の志望者たちに混ざって、同一条件で同一難度の問題を解かなくてはなりません。厳しい話ですが、これで自分の数学力がかなり正確に測れました。

一番難易度が高かったのは、校内模試です。東大理Ⅲ合格層ですら、120点満点(6問)で80点も取れれば御の字でしたから、文系にはタフでした。文系の僕は80点満点(4問)で20点ぐらいしか取れなかったこともあります。それと比べれば、駿台や河合塾などが催す東大模試の数学は、まだ容易でした。

進学塾の類いには行っていません。僕が習った数学の先生が駿台の数学講師をしていたので、わざわざ時間をかけて同じ人に習う意味はないと思ったからです。学校から出される課題以外でやったのは、「Z会」を受講して、毎週その問題を解くこと、「月刊大学への数学」に取り組むことぐらいです。「大学への数学」巻末の「学力コンテスト」は無茶苦茶難しいですから、思考の遊びだと思ってやりました。半分解けると嬉しかったものです。

僕の数学力は大したものではありませんでしたが、それでも地方の国立大学の理系や医系の問題であれば、合格点が取れるレベルだったと思います。実際の大学受験では、東大のほか、慶應の経済と早稲田の政経で数学がありましたが、拍子抜けするぐらい易しかったです。早稲田の政経の数学はたぶん満点だったと思います。

大学でも経済学の学習では数学が必須でしたが、別に数式を暗記する必要はありません。出てくるのは、関数、対数、微積分と微分方程式、行列などの線形代数といったもの。これに統計学が加わる程度です。

ミクロ経済学の数理モデルやマクロ経済学の計量モデル、ファイナンス論に出てくる多元連立方程式などには見た目がおどろおどろしいものもありますが、落ち着いてその意味を理解していけば済むレベル。数学的な概念で特に新しいものではなかったです。大学院生ならともかく、学部学生が学ぶ程度の経済学なら、高校で学んだ数Ⅲまでの知識の延長線で特に不足はなかったです。

学部後期では数理経済学を学んだので、位相幾何学や高度な集合論など、新しい数学的概念が若干出てきましたが、これは面白いと思ってやりました。ふつうに専門書を読んだほか、理工系の友人から参考書を借りて勉強したぐらいです。

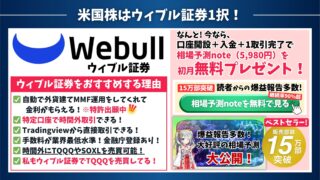

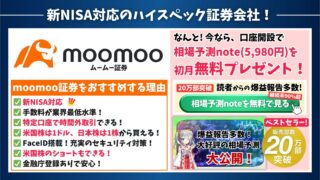

相場予測noteとFX noteを無料お試しできるキャンペーン!

超豪華な特別キャンペーンをウィブル証券様が実現してくれました!

✅特定口座で時間外取引が可能(楽天SBIではできない)

✅取り扱っている銘柄がダントツで多い!(楽天SBIは少ない)

✅手数料が圧倒的に安い(楽天SBIは高い)

✅米国株のショートができる(楽天SBIではできない)

私のように投資するなら必須の口座ですね!私自身もウィブル証券を利用しています!

さらに・・・

ウィブル証券だけできる強み

✅外貨建てMMFでの自動運用がある

→待機資金を自動的に運用してくれて、米ドル金利をゲットできる。

特許出願中なので、他社には真似できない!!

→運用額が大きくて待機資金が大きい人ほど、ウィブル証券が有利になる。

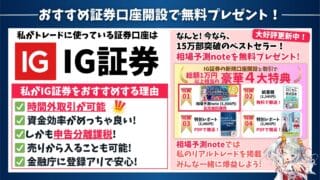

そしてなんと、私のブログ限定コラボで相場予測noteとFX noteの無料クーポンをゲットできます!

ブログの記事は全て無料で読めますが、相場予測noteとFX noteに関しては有料記事となっています。

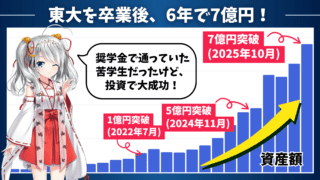

さらに、私の実績が上場企業であるnote社に認められ、同社が提供する金融専門プラットフォームであるnoteマネーでは金融・投資情報の専門家として選出されています。

予言書とか言われちゃうレベル!?

驚異の的中率!爆益銘柄の公開!

別格すぎる相場予測を公開中!

☆相場予測note☆

☆相場予測note☆ 評判や口コミまとめ!

評判や口コミまとめ!

モモの株式投資

モモの株式投資

やすチャンネル

やすチャンネル

バンガードS&P500ETF(VOO)に投資するりんりのブログ

バンガードS&P500ETF(VOO)に投資するりんりのブログ