質問

私は現在20代なのですが、責任者の立場にいます(医療職)今度ボーナス査定のため、自分の管轄の従業員の評価をしなければならないです。

管轄の従業員は40−60代くらいのベテランばかりで、給料ベースなどは僕のかなり上です。しかし、通常業務量は私よりは少なめで、売上貢献、販管費削減などはなかなか出来ていない状況です。

年功序列とはいえ、個人的にはなかなか許容できるものではないのですが、、、理想として低めの査定をしようと思っているのですが、現実的に査定を厳しい評価をつけてしまうと後々人間関係などが面倒なことになりそうです笑

どのように評価をつけて対応するべきでしょうか?

りおぽんさんの意見を聞かせてください。

回答

査定時に「この人を高めにつけよう、低めにつけよう」と予断を以てすると、失敗のもとです。査定される側も生活がかかっていますから、必死になります。単純に売上貢献ができていない、販管費削減に寄与していないといったレベルの曖昧さで低査定すると、恨まれるだけです。

査定では、その前提となる個々人ごとの目標設定が重要になります。会社や管理者であるあなたが、従業員一人一人にどんな働きを要求しているのか、明示する作業です。事細かに目標を決め、項目ごとのウェイト付けや難易度設定をし、面談を行なって、査定者と被査定者の間で認識を共有します。目標を設定し、明示し、納得させることで、初めて査定が可能になります。設定した目標は、目標シートのような名称でファイルに残し、査定者、被査定者双方で保有しておくようにします。

部門を抱えているのであれば、部門単位での目標設定もします。例えば、販管費削減なら、次回査定の基準となる業績値で何%の削減といった部門共通の目標も設定すべきです。売上貢献は個々人ごとに%や金額単位での寄与目標を明示します。評価はその目標を何%達成できたかで行うことも説明しておきます。部門共通目標と個人目標をバランス良く設定します。

僕は管理職時、被査定者ごとに、だいたい5項目ぐらいの大項目で目標を設定しました。下位には、それをブレークダウンした詳細目標も作りました。目標には、明確な数値で設定できる項目を必ず入れておきますが、「スキルを上げるために◯◯の勉強をする」といった定性的な目標を入れるのも悪くはないです。ただ柱になるのは、やはり部門単位と個人別に設定する数値目標になります。被査定者を納得させやすいからです。

業績に関わる項目(業績査定)と個人の業務遂行能力に関わる項目(能力査定」、それに何々をするためにこれだけの努力をしたという評価項目(行動査定)をバランスよく配置するのも大切です。結果に対する査定である業績査定は重要ですが、それだけで査定すると、従業員は安易に結果が出やすいことばかりするようになり、結果が出にくい長期的な努力をしなくなるからです。組織全体のレベルを長い目で見て上げて行くには、努力が報われる査定でないと上手いかないです。

相手の役職や勤続年数、給与水準といった要素を考慮し、目標の達成難易度を変えていきます。経験があり、給与水準も高い従業員の目標が高くなるのは、当たり前です。この目標設定やそれにともなう面談は時間がかかる作業ですが、それをやるのが管理職というものだと僕は思います。

査定にあたっては、この人は給与ベースが高いから、とか、年功序列に納得できないからといった個人的な感情はぜったいに持ち込むべきではないです。お気に入りの従業員は作ってはなりませんし、従業員に「自分は冷遇されている」と思われるようでは管理職サイドの負けです。年功序列を廃したいなら、それは経営サイドと話すべきでしょう。

その代わり、目標シートでわかる達成度に応じて、可能な限り、客観的かつドライに査定を実施します。一切の感情を交えず、目標シートだけを頼りに査定するんです。もし結果が思った以上の低査定になっても、そこで斟酌はしません。

経営者だった時は、部門レベルの評価も行い、賞与原資をそれで部門単位で割り振りました。これである部門はB評価が平均値だけど、ある部門はB-評価が平均値といったことになります。部門長はこれを踏まえて査定作業を行います。これを事業本部単位、部単位、課単位といった階層ごとに落とし込んでいくわけです。

主観を交えず、目標シートだけに基づいて査定を行なうと、意外な従業員の貢献度が高かったり、良く働いていると思って見ていた人が実はそうでもなかったり、といった気付きがあると思います。これは、昇進などの処遇を考えるのに役に立ちます。

被査定者がグーの音も出ないように、事実のみを積み重ねていくのが査定を上手くやるコツです。それを元に査定面談を実施して、被査定者になぜその査定になったのか、十分に説明して納得させます。それぐらいやっても揉めるのが、査定というものです。

僕の場合は被査定者に目標シートを自己記入させ、達成度を自己申告させました。査定面談では、PCに査定評価対象期間中に自分がやった内容をパワポやエクセルなどにまとめ、プレゼンする人もいました。余計な業務をやってと思う半面、従業員が自分でやった業務を自分で精査するので、意味のないことではなかったと思います。

査定面談では僕が行なった査定と部下が行なった自己査定をすり合わせるんですが、当たり前の話として、自己査定の方が大甘なことが多かったです。そんなものなんですよ。面談ではその甘い自己認識を一つ一つ潰していくことになります。それが部下に上司から見た現実というものを知らしめることになります。これは意外と重要です。ただ、部下の主張にも発見や譲れぬ一線というものを感じる時はあり、その場合はこちら側の査定を書き換えました。納得ずくで査定は行わないと、禍根を残します。

以上のようなことから、客観的な根拠を持たずに、「低めにしよう」ぐらいの曖昧さで査定をすることは僕はお勧めしません。恣意的な査定は組織にとってマイナスです。もしそうであれば、今回は従来をほぼ踏襲した査定に若干あなたの評価を加味するぐらいで済ませ、次回から新しい評価制度を導入することを告知されたらいかがでしょうか。経営サイドにもその方針で臨むことを報告しておきましょう。あなたはまだお若いですから、焦ることはありません。明快な根拠なしに低査定すると、不満ばかりが出て、組織が回らなくなるかもしれませんよ。

そして早々に次期のための目標設定の面談を実施する。そこであなたが従業員たちに要求している業務目標を明示するのです。目標が設定され、納得したのに達成できていないのが、目標シート上で明白であれば、低査定の従業員も渋々ながら、受け入れるしかないんですよ。

従業員たちは新しい評価制度を厳しいというかもしれませんが、それを納得させ、周知徹底させるのは人事評価を行う管理職サイドの手腕というものです。管理職は恐れられることも必要です。ただ、それには理由(根拠)がなくてはなりません。

査定手法にはいろいろあり、以上に書いたのは、その初歩です。ビジネスフレームワークとして使われるPDCAをベースにした査定手法の初級といったところ。ビジネスフレームワーク自体、変化の速い業界ではPDCAでは間に合わないので、OODAループなどの新しい手法が取り入れられ、PDCAはもう古いとまで言われるようになっていますが、あなたの組織では、PDCAをベースにするやり方でまだ十分だと思います。査定の話は書き出すと長くなるのでこの辺にしておきますね😊。

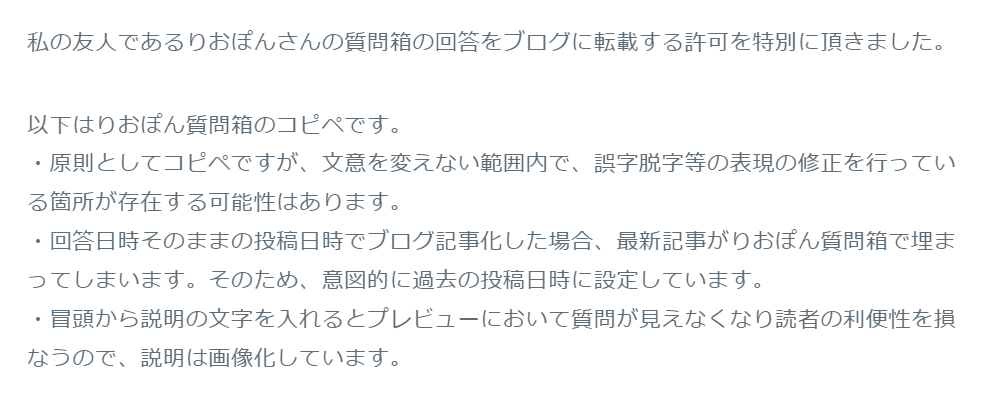

相場予測noteとFX noteを無料お試しできるキャンペーン!

超豪華な特別キャンペーンをウィブル証券様が実現してくれました!

✅特定口座で時間外取引が可能(楽天SBIではできない)

✅取り扱っている銘柄がダントツで多い!(楽天SBIは少ない)

✅手数料が圧倒的に安い(楽天SBIは高い)

✅米国株のショートができる(楽天SBIではできない)

私のように投資するなら必須の口座ですね!私自身もウィブル証券を利用しています!

さらに・・・

ウィブル証券だけできる強み

✅外貨建てMMFでの自動運用がある

→待機資金を自動的に運用してくれて、米ドル金利をゲットできる。

特許出願中なので、他社には真似できない!!

→運用額が大きくて待機資金が大きい人ほど、ウィブル証券が有利になる。

そしてなんと、私のブログ限定コラボで相場予測noteとFX noteの無料クーポンをゲットできます!

ブログの記事は全て無料で読めますが、相場予測noteとFX noteに関しては有料記事となっています。

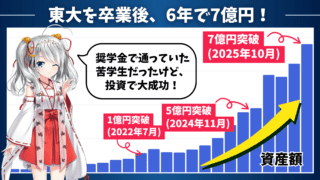

さらに、私の実績が上場企業であるnote社に認められ、同社が提供する金融専門プラットフォームであるnoteマネーでは金融・投資情報の専門家として選出されています。

予言書とか言われちゃうレベル!?

驚異の的中率!爆益銘柄の公開!

別格すぎる相場予測を公開中!

☆相場予測note☆

☆相場予測note☆ 評判や口コミまとめ!

評判や口コミまとめ!

モモの株式投資

モモの株式投資

やすチャンネル

やすチャンネル

バンガードS&P500ETF(VOO)に投資するりんりのブログ

バンガードS&P500ETF(VOO)に投資するりんりのブログ